Was der Körper erinnert

Von Karthika Naïr

„Longing for tomorrow“ bedeutet auch eine Sehnsucht nach neuen Gedanken. Wir haben wichtige Stimmen der Gegenwart gebeten, über Teile unseres Festivalprogramms zu reflektieren. Die Dichterin, Fabeldichterin und Librettistin Karthika Naïr reflektiert über den Glauben, dass Tanz seit Anbeginn der Menschheit eine Sprache ist und der Körper ein Gedächtnis hat. So unterschiedlich die Perspektiven der verschiedenen Choreograf:innen im diesjährigen Programm auch sein mögen, sie alle teilen diesen Gedanken, der sich in all ihren Kreationen wiederfindet.

AM ANFANG war der Körper, und der Körper war Bewegung, und Bewegung war Leben. Ob dieser Körper nun einer Amöbe, einer Eiche oder einem Kaiserfisch gehörte – einem Zebra oder einer Zinnie: Bewegung, sichtbar oder unsichtbar, bedeutete Lebendigkeit. Bewegung war auch Sprache, in jener Urzeit, als Worte noch nicht erfunden, definiert und katalogisiert waren. Die frühen Menschen unterschieden sich kaum von anderen Tieren oder hielten sich zumindest nicht für überlegen: Auch wir verständigten uns einst über ausgefeilte gestische Dialekte, bei denen Augenbrauen, Augen, Schultern, Hände und Füße zum Einsatz kamen …

Wie Nicole Krauss in einer großartigen Passage ihres Romans The History of Love (2005) erinnert, fühlen wir uns heute – tausende Jahre später – oft viel weniger im eigenen Körper zu Hause. Wir sind weniger vertraut mit dem Vokabular von Handgelenk, Handfläche und Fingern, und neigen verstärkt zur „Trennung zwischen Geist und Körper, Gehirn und Herz.“ Vielleicht sind wir stärker denn je der Raffinesse und Sophistik unserer gesprochenen und geschriebenen Sprachen unterworfen (jener Sprachen, die unweigerlich zu Signifikanten für Land, Region, Religion, Klasse oder Ethnizität wurden… zu spezifischen, oft spaltenden Identitätsmerkmalen).

Aber der Körper erinnert sich.

Und vielleicht verbleiben Spuren dieser uralten, unausgesprochenen, gestischen Codes – einst die embryonale, unvollkommene und elementare Lingua Franca der Menschheit – in unseren Knochen und unserem Blut, in der Erinnerung unserer Zellen. Vielleicht kommen sie immer noch an die Oberfläche, wenn Emotionen zu tief sind, um sie in Worte zu fassen, oder wenn wir aus unseren erlernten Sprachmustern, bestehend aus Verben, Substantiven, Adjektiven, Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen, herausgerissen werden. Jedes Mal, wenn wir das Handgelenk oder den Nacken eines geliebten Menschen liebkosen.

Denn der Körper erinnert sich.

Aus individuellen, einst spontanen Ausdrucksformen von Emotionen entwickelten sich andere, umfangreichere gestische Formen – ganze verkörperte Erzählungen, die von einer Person oder mehreren, von einer Gemeinschaft oder einem Stamm weitergegeben wurden: programmierte Bewegungsabläufe, die wir heute als Choreografie bezeichnen würden. Zu den ältesten Kunstwerken der Welt gehören Höhlenmalereien gemeinschaftlicher Tänze – gefunden an fernen Orten wie den Bhimbetka-Felsunterkünften in Zentralindien (ca. 8000 v. Chr.), in Ostkalimantan auf dem indonesischen Borneo (vor 13.000 bis 20.000 Jahren) oder in der Round-Head-Periode (7500–9500 v. Chr.) in Tassili n’Ajjer in Algerien. Tänze, die Geburten, Todesfälle, Ernten und Jagderfolge markierten und feierten… Momente von größter Bedeutung, die geteilt wurden, um Freude Ausdruck zu verleihen oder Trauer erträglicher zu machen. Momente, die Gemeinschaft schmiedeten.

Vielleicht ist das der Grund, warum es auch heute noch zu Situationen kommt, in denen Menschen – viele davon einander völlig fremd – ihre über Jahrhunderte verinnerlichte Zurückhaltung und soziale Konditionierung ablegen und in entscheidenden, lebensverändernden Momenten gemeinsam tanzen: In einer scheinbar ungeübten, aber freudig koordinierten Welle kinetischer Feierlichkeiten halten sie sich an den Händen, schwingen die Hüften, stampfen mit den Füßen. Wenn ein hart erkämpfter Sieg für die Demokratie errungen wurde und die Bürger*innen auf die Straße strömen, voller Freude und ungläubig, der Unterdrückung entronnen zu sein. Wenn eine lange Dürre endet und die ersten Regentropfen auf die Erde treffen. Oder wenn ein Außenseiterteam – entgegen aller Erwartungen – die Weltmeisterschaft gewinnt.

Denn der Körper erinnert sich noch.

Wie kam es also, dass der Tanz – dieser unmittelbare, ursprüngliche Ausdruck, der sich bis zum Neolithikum zurückverfolgen lässt – sich von der zugänglichsten und volkstümlichsten aller Kunstformen zu einer entwickelt hat, die oft als elitär, abstrakt und der Lebensrealität entrückt wahrgenommen wird? War es der Moment, als gemeinschaftliche Tänze von Priestern und Schamanen monopolisiert wurden, um den Kontakt zum Göttlichen herzustellen – als nur noch wenige Auserwählte das Kollektiv verkörpern und durch ihren tanzenden Körper mit den Göttern kommunizieren oder sie besänftigen durften? Als diese Körper unter ständiger Beobachtung standen? Oder war es, als die Mächtigen erkannten, dass ein sich bewegender, tanzender Körper das Paradebeispiel für Freiheit ist und begannen, ihn zu kontrollieren? Durch Zugangsbeschränkungen, durch ästhetische Normen (Groß genug? Klein genug? Schön genug? Nackt genug? Schlank genug? Zart genug?), durch die Ehre, für Königshäuser tanzen zu dürfen?

War es als die Kolonialreiche vor gar nicht allzu langer Zeit neue Werte-Hierarchien etablierten: „Stammes-“, „Volks-“, „traditionell“, „populär“, „volkstümlich“… und schließlich die Krone der Bezeichnungen: „klassisch“, „kanonisch“ – fast ausschließlich reserviert für Genres der Mehrheitskulturen? Worte, die auf den ersten Blick harmlos wirken mögen, aber mit enormer Wirkung eingesetzt wurden. Worte, die erfolgreich eine Kluft zwischen hoher und niedriger [1] Kunst zementierten, entlang jener Logiken des Othering, die wir bis heute weltweit beobachten. Den Körper, bewusst oder unbewusst, mit Angst, Scham, Neid und Minderwertigkeitsgefühlen zu überziehen, bedeutet, ihn zu kolonisieren. Ihm ungeschriebene Gesetze einzuschreiben – um Mohamed Toukabri zu zitieren: wer sich wie und warum bewegen darf. Und, natürlich, wer wem dabei zusehen darf.

Denn im Körper, wie Ta-Nehisi Coates schreibt [i], verschmelzen Seele und Geist: Wenn wir die Sichtweise der Seele auf den Körper verändern, gelingt es uns, Kontrolle über beide zu gewinnen. Im Tanz bedeutet das nicht nur Kontrolle über die Darstellenden, sondern auch über das Publikum. So betrachtet ist der tanzende Körper ein Archiv jahrhundertelanger kolonialer, imperialer und patriarchaler Geschichte – eine Geschichte, die uns alle geprägt hat: People of Color und Weiße Menschen, queer Menschen und Cis-Personen, Marginalisierte und Privilegierte. Diese Beobachtung ist keine Anklage, sondern die Feststellung einer Tatsache – genauso wie Gletscher ausgezeichnete Chronisten des Klimawandels sind.

Doch glücklicherweise erinnert sich der Körper nicht nur: Er ist widerständig, er reagiert, er rebelliert.

Und obwohl Tanz durch verschiedene Mächte eingeschränkt, reguliert und instrumentalisiert wurde, haben wir in den letzten fünf Jahrzehnten eine ermutigende Rückkehr der Subalternen im und durch den Tanz erlebt. Choreograf*innen und Tänzer*innen und Tanz-Communities haben die vielen Formen der Otherness, die auf unsere Körper projiziert werden – auf Haut, Haar, Hüften oder Stimmen – aufgegriffen und setzen ein deutliches Zeichen: Otherness ist kein Makel, den es zu verbergen, auszulöschen oder auszuhalten gilt. Otherness will angenommen, untersucht und hinterfragt werden. Vielleicht hatte der Tanz schon immer das Potenzial, zu untergraben, zu rebellieren. Aber in unserer Zeit erleben wir eine weltweite, phönixgleiche Wiederkehr der Marginalisierten durch den Tanz. Etwa:

- In der fast wundersamen – aber immer noch prekären – Wiederbelebung des Robam Preah Reach Troap (Königliches Ballett von Kambodscha), das von den Roten Khmer fast ausgelöscht wurde. Die überwiegende Mehrheit der Tänzer*innen und Lehrer*innen kam in den Arbeitslagern unter Pol Pots Regime Ende der 1970er Jahre ums Leben – sie wurden hingerichtet, gefoltert oder verhungert. Dies ist eine Geschichte der Wiederauferstehung, die ihren Anfang nach dem Krieg in Geflüchtetenlagern und Waisenhäusern nahm.[ii]

- In der allmählichen Rückeroberung jahrhundertealter Traditionen und Kenntnisse durch eine neue Generation von Tänzer*innen aus den Künstler*innengemeinschaften (oft als Devadasis oder Tempeltänzer bezeichnet) Südindiens, einer Tradition, der sie beraubt wurden, als sowohl koloniale als auch nationalistische Kräfte in den 1940er Jahren Gesetze zur Abschaffung des Devadasi-Systems erließen; Gesetze, die zum Schutz von Frauen gedacht waren, aber zu ihrem vollständigen Ausschluss aus den Tänzen, insbesondere dem Bharatanatyam, und zu ihrem wirtschaftlichen Ruin führten.

- Im Aufkommen – und in der Anerkennung – einer Vielzahl von Streetdance-Stilen, von Breaking und Popping bis hin zu Waacking, Voguing oder House, zuerst in den USA und jetzt auf allen Kontinenten, entstanden die meisten als direkte Reaktion auf rassistische und geschlechtsspezifische Diskriminierung und Ausgrenzung, beginnend mit ihren Namen: „Street”, weil Afroamerikaner*innen in Tanzstudios nicht willkommen waren, und „Punking”, eine Aneignung jenen Schimpfworts, das sich gegen schwule Communities richtete.

Ja, der Körper erinnert sich und führt (symbolisch) zur Wiederauferstehung. Doch der Körper ist zwar widerstandsfähig, aber auch verletzlich. Und wir leben in einer Zeit des künstlich geschürten Hasses und der Angst, in der Gewalt als Reaktion auf Otherness von Behörden und Meinungsmacher*innen nicht nur toleriert, sondern sogar angeheizt wird. Es gibt allzu viele Möglichkeiten, den Körper zum Schweigen zu bringen. Stöcke und Steine, Waffen und Bomben – und das in allzu vielen Teilen der Welt. Aber auch Verbote und Zensur. Anschuldigungen und Gerüchte, Veränderungen in der öffentlichen Meinung, fehlende Finanzierung. Und selbst in den „am weitesten entwickelten“ Gesellschaften herrscht weiterhin die alte, heimtückische Vorstellung, dass Tanz für unser Leben nicht notwendig, nicht direkt relevant ist. Dass er vielleicht nur dekorativ ist.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein – wie uns die Geschichte und Vorgeschichte mit den Höhlenmalereien zeigen, die jeden Tyrannen, jede Dynastie, jede Katastrophe überdauert haben. Tanz ist, um es mit den Worten von François Chaignaud, Nina Laisné und Nadia Larcher zu sagen, eine lebendige Leinwand, die reflektiert und gestaltet... eine Leinwand, die unsere Vergangenheit festhält und unsere Gegenwart widerspiegelt. Seine Kraft liegt in seiner Zerbrechlichkeit, in seiner Vergänglichkeit. Wie Kalligrafie auf Wasser existiert er nur im Moment, außer in unseren Köpfen. Was für ein zeitloses, außergewöhnliches Ritual ist doch die Performance. Ein Ritual, das unseren Körper und unsere Aufmerksamkeit – die Aufmerksamkeit derjenigen, die es miterleben und in sich aufnehmen – benötigt, um es in die Zukunft zu tragen und seinen Herzschlag in unser Gedächtnis einzuschreiben. Es gibt einen Grund, warum Tanz auf Französisch als spectacle vivant bezeichnet wird: lebendige Kunst. Er braucht unseren Atem – den Atem der Darstellenden und des Publikums – um atmen zu können.

Lasst den Körper atmen; atmet, um euch zu erinnern – und um in Erinnerung zu bleiben.

[i] Between the World and me, Ta Nehisi-Coates, Text Publishing, 2015.

[ii] Dancing in Cambodia and Other Stories, Amitav Ghosh, Ravi Dayal Pub, 1998.

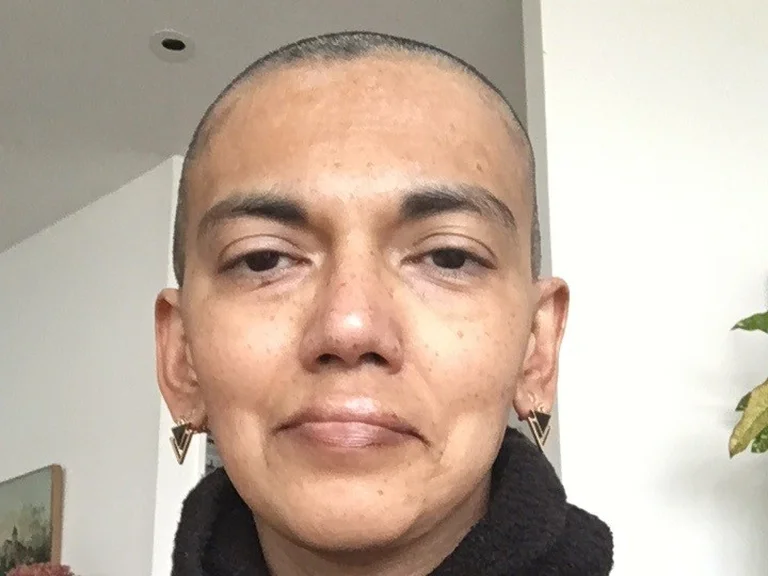

Über die Autorin

Karthika Naïr ist Dichterin, Fabeldichterin, Dramatikerin und Librettistin. Zu ihren Werken gehören das multidisziplinäre PETTEE: Storybox (gemeinsam mit dem Schriftsteller Deepak Unnikrishnan geschrieben und inszeniert) und das preisgekrönte Until the Lions: Echoes from the Mahabharata. Naïr ist Mitbegründerin der Kompanie Eastman des Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui und ausführende Produzentin mehrerer Shows von ihm und Damien Jalet.